地球環境保全の取り組み

廃棄物削減

基本的な考え方

ローソングループでは、食品廃棄物をはじめ、ペットボトル、段ボールなどを廃棄物として排出しています。また、店舗の建設時や改装時には建設資材等の産業廃棄物も排出しています。環境に対する負荷や汚染を防止するため、ローソングループは「ローソングループ環境方針」に基づき、廃棄物の削減及び適正な処理に取り組んでいます。

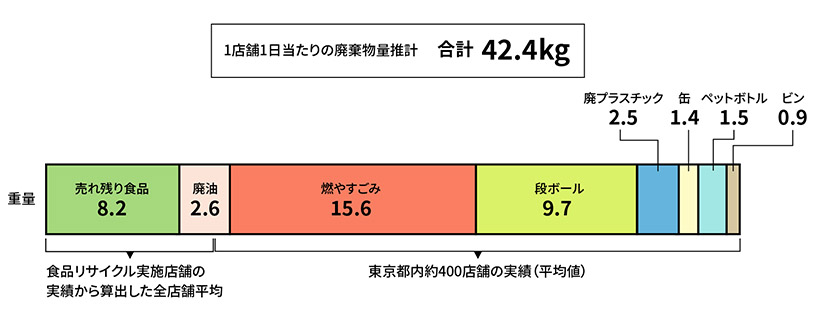

店舗廃棄物の排出量を測定

ローソンでは、廃棄物の削減やリサイクルを促進する上での基礎データにするため、店舗の廃棄物の実態調査を継続して行っています。

2024年度の廃棄物は1店舗1日当たり42.4kg、うち売れ残り食品は8.2kgとなりました。

1店舗1日当たりの廃棄物量推計

期間:2024年4月1日~2025年3月31日

食品ロス削減への取り組み

日本及び世界で、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品(食品ロス)の多さが大きな問題となっています。環境省によると、令和5年度の食品ロス発生量は約 464万トン。2019年10月1日から「食品ロスの削減の推進に関する法律」(食品ロス削減推進法)が施行され、いっそうの食品ロスの削減の取り組みが進められているところです。

食品ロスの削減については、SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」の中で、「2030年までに世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させること」がターゲットとして盛り込まれています。

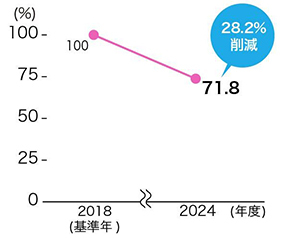

ローソンは、廃棄物の中でも食品ロスの削減を非常に重要な課題ととらえ、2025年に2018年対比25%削減、2030年に同50%削減を目指し、発注の適正化や値引き販売の推進、容器の工夫による消費期限の延長などを組み合わせて食品ロスの削減に努めています。

- 我が国の食品ロスの発生量

2023年度 -

464万トン

いわゆる「食品ロス」

出典:環境省公表「我が国の食品ロスの発生量の推計値(令和5年度)」

- 店舗の食品ロス・食品廃棄物削減※

-

2023年度から発生原単位(売上高百万円当たりの食品廃棄物量)

での算定へ変更しています。

食品ロスの削減対策

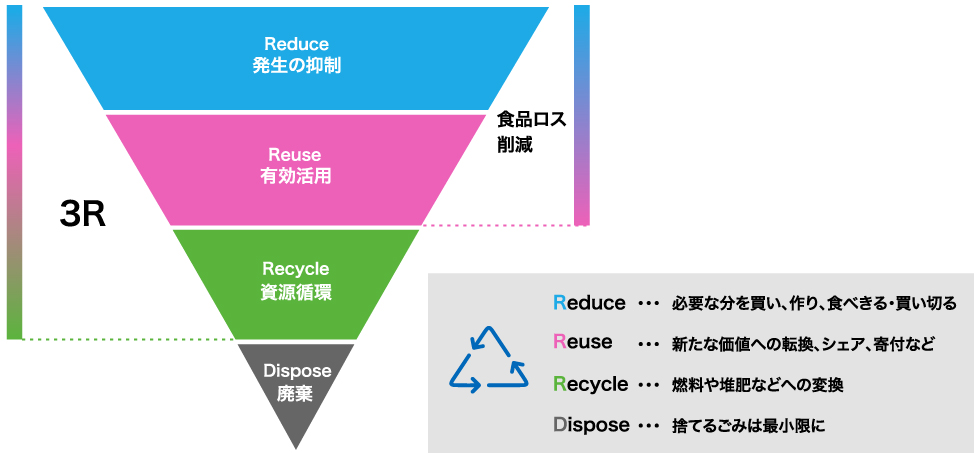

ローソンでは、食品ロス及び食品廃棄の削減に、優先順位を決めて取り組んでいます。まず工場では必要な分だけを製造し、店舗では適切な量を仕入れ、値引きも含めた売り切りを進めています。それでも食品ロスが発生しそうな場合は、支援を必要とする方々への寄贈による「再利用(リユース)」を進めています。「発生抑制(リデュース)」と「再利用(リユース)」は、食品を食品のまま食べ切る・使い切るために非常に重要な取り組みです。この2つの取り組みを実践しても、どうしても食品のままの利用が難しい場合、燃料や飼料等へ加工する「再生利用(リサイクル)」を進めることで、単純に捨てられてしまう食品を減らす取り組みを進めています。

-

(1)発生抑制(リデュース)

- 製造工場:製造工程における余剰食品の発生を抑制

- 店舗:発注システム「AI.CO」による余剰食品の発生の抑制

- 店舗:商品の値引き販売による売り切りの推進

- 店舗:「てまえどり」の実践により食品ロスの削減に貢献

- 店舗:恵方巻などの催事商品の予約販売の促進

- 商品:冷凍おにぎりの販売により食品ロスの削減に貢献

- 商品:容器包装の工夫などにより消費期限を延長し、食品ロスや購買機会ロスの削減に寄与

- 商品:サラダ・漬物※などの原材料への規格外野菜の活用、余剰食材の活用

ローソン及びローソンストア100で販売している一部商品に規格外野菜を使用しています。

-

(2)再利用(リユース)

- 配送センター:店舗への納品期限の過ぎた商品のフードバンク等への寄贈

- 店舗:販売許容時間(日)※の過ぎた商品の寄贈

販売許容時間(日):お客さまにより安全な商品を安心してお買い求めいただくために、「消費期限」の前に自主的に設定した期限です。

-

(3)再生利用(リサイクル)

- 店舗:ファストフードの調理に使った食用油(廃油)のリサイクル

- 店舗:売れ残り食品の飼料化・肥料化(家畜のエサや野菜などに与える肥料に加工)

取り組み(1)発生抑制(リデュース)

余分な商品、ムダな廃棄を出さない仕組み

- 製造工場における取り組み

- 廃棄物の発生抑制に向け、製造段階では、原材料の投入量、出来高量、盛り付け量など、すべてグラム単位で計量して商品を製造する「生産加工管理システム」を導入しています。

- 店舗における取り組み:発注システム「AI.CO」

-

食品ロス削減の取り組みの一つとして2024年5月に、天候・販売実績などの店舗ごとのデータをもとにした商品別の需要予測と、それに基づいた商品発注をサポートする発注システム「AI.CO※」の全国展開を開始しました。従来のセミオート発注で実現していた品揃え、日々の発注数の推奨に加え、値引きについても一貫して推奨することで、さらなる販売機会ロスと食品ロス(廃棄ロス)の削減につなげています。

また、店内で調理を行う「まちかど厨房」では、お客さまの動向に合わせて製造をコントロールしています。AI Customized Order:AI.CO(アイコ)

- 店舗における取り組み:お客さまと一緒に取り組む食品ロス削減プログラム「FOOD GOOD SMILE」

-

2025年8月から全国のローソン店舗(約14,000店:「ローソンストア100」除く)で、新たな食品ロス削減プログラム「FOOD GOOD SMILE」を開始しました。第1弾として、8月5日(火)から11月3日(月)までの期間に、消費期限が近付いて値引きシールが貼付されたおにぎりを購入すると、「全国社会福祉法人経営者協議会」を通じて同協議会所属の福祉施設に1個につき1円分の金額で購入されたお米を寄付します。

寄付については、食材費の高騰などの影響で支援を必要としている福祉施設等に随時お届けする予定です。

- 店舗における取り組み:「てまえどり」の実践

- ローソンでは、消費者庁、農林水産省、環境省の3省庁、及び一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会と連携し、商品を購入後すぐに召し上がる予定のお客さまに、商品棚の“手前”にある商品から順番に“取り”、購入いただくことを促す「てまえどり」を実施しています。

- 商品における取り組み:冷凍おにぎりの販売

- 長期保存ができる冷凍おにぎりの販売を行っています。

2023年に実験販売を開始し、2025年7月には約9,800店舗に拡大しました。

- 商品における取り組み:容器包装の工夫

- ローソンは、容器の上蓋をプラスチックからシールタイプに変更したサラダの販売を2022年11月から一部店舗で開始し、2023年5月からは全国(沖縄県を除く)の店舗まで拡大しました。一部の商品は、容器内に窒素・二酸化炭素の混合ガスを充填し、シールタイプの上蓋で密閉することでパッケージ内の菌の増殖を抑え、鮮度を保ったまま従来よりも約1日長く販売することが可能となっています。

- 商品における取り組み:余剰食材の活用

-

余剰食材を使用した「もったいない手巻寿司」を随時販売しています。

また、2022年から、毎年年末には規格外品の原材料を使用した「もったいないおせち」を発売しています。

取り組み(2)再利用(リユース)

- 配送センターにおける取り組み

-

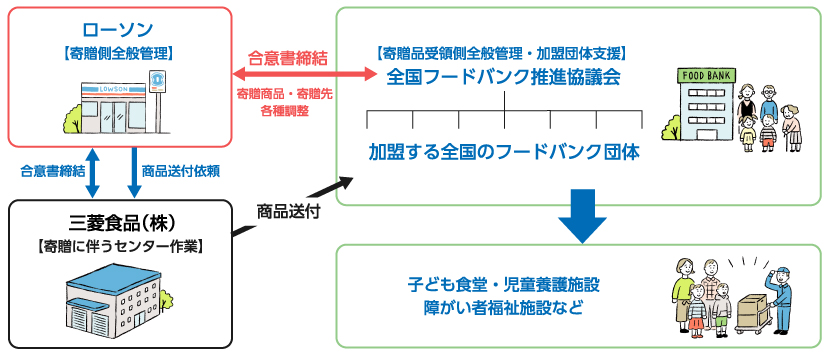

ローソンは、2019年8月から一般社団法人全国フードバンク推進協議会へ、店舗への納品期限の過ぎたオリジナルのお菓子や加工食品※、日用品などを定期的に寄贈する取り組みを開始しました。これは食品ロス削減とともに、食品や日用品の支援を必要としているご家庭や施設などを支援するために実施しているものです。寄贈した商品は全国各地のフードバンク団体へ納品後、支援を必要としているご家庭やこども食堂、児童養護施設、障がい者福祉施設などに提供されます。

賞味期限については一定の猶予をもたせております。

【一般社団法人全国フードバンク推進協議会】

フードバンク活動の推進を通して食品ロスの削減を行い、子どもの貧困問題が解決される社会を目指して2015年に設立されました。全国各地で活動するフードバンク団体が加盟しています。

- 余剰食品寄贈の関連図

-

12月のクリスマス時期にはクリスマスケーキ、年末年始にはおせちの寄贈にも取り組みを拡大しています。寄贈先の拡大も進めており、(一社)全国フードバンク推進協議会に加盟している団体に加え、一般社団法人こども宅食応援団、東京都文京区 こども宅食、東京都品川区 「しあわせ食卓事業」、「京都府(きょうとフードセンター)」、「WeSupport Family」などに定期的に食品や日用品を寄贈しています。

お届けした商品数

2024年度

約47万個

品川区×青稜中学校・高等学校 SDGs部の皆さんと実施した

「しあわせ食卓事業」 商品梱包の様子

- 店舗における取り組み:販売許容時間の過ぎた商品の寄贈

- ローソンでは、食品ロス削減のため、販売許容時間の過ぎた商品の冷凍寄贈を一部店舗で行っています。販売許容時間の過ぎた商品とは、ローソンが定めているお客さまに販売可能な期限を過ぎ、店頭撤去を行っているものの、喫食できる商品のことをいいます。これを単純に廃棄してしまうのではなく、鮮度を保ったまま保存が可能な急速冷凍機で凍結し、食の支援を必要とする方々へ寄贈する取り組みで、品川区や豊島区といった自治体との連携により、区内の子ども食堂等への寄贈を行っています。今後も他の自治体への展開やアイテムの拡大について検討してまいります。

取り組み(3)再生利用(リサイクル)

店舗における取り組み

- 発生抑制と再生利用の促進

- 店舗から排出される食品廃棄物は、販売許容時間を過ぎた弁当類(売れ残り食品)と、ファストフードの調理に使った食用油(廃油)などを合わせて、1店舗1日当たり平均で約10.8kgを排出しています。この食品廃棄物の削減のため、発生抑制と再生利用(廃油リサイクル、売れ残り食品の飼料化・肥料化)を中心に取り組んでいます。

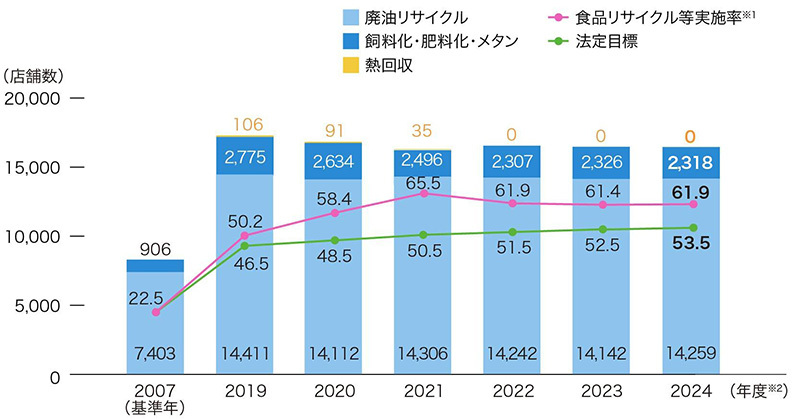

- 食品リサイクル等実施率は61.9%

- ローソングループでは、売れ残り食品の有効活用と食品リサイクル法を踏まえ、食品リサイクル等実施率の向上に努めています。2007年度の実績(22.5%)を基準に2008年度から改善を目指して取り組み、2024年度は法定目標53.5%に対し61.9%の結果となりました。

- 食品リサイクル等

実施率 実績 -

2024年度

61.9%

- ローソングループ食品リサイクル等実施率及び実施店舗数の推移

-

- 食品リサイクル等実施率は、(株)ローソン沖縄、(株)ローソン高知を除いた数値です。

- 4月1日から翌年3月31日で算定しています。

取り組み(3)再生利用 - 廃油リサイクル

- 廃油のリサイクルを全国14,259店舗で実施中

-

2006年1月から開始した廃油リサイクルは、2025年3月末時点で、グループ計14,259店舗で実施しています。店舗から排出された廃油は産業廃棄物の収集運搬業者が回収し、リサイクル工場に搬入。飼料用添加剤(家畜のエサの材料)、バイオディーゼル燃料や石けんなどに再生されます。

廃油のリサイクルは、一定基準を満たしたお取引先さまを本部が店舗に推奨し、東日本・西日本・九州地区3社の管理会社を通して取り組みを進めています。本部・管理会社・本部推奨取引先が一体となり、法令遵守をはじめ、管理レベルや回収サービスレベルの向上を目指しています。

年に1回、全国の推奨取引先の廃油回収ドライバーアンケート及びドライバーセルフチェックを実施し、優秀企業及び優秀ドライバーの表彰、意見交換を実施しています。

-

廃油プラント -

廃油をリサイクルしてできた製品 -

廃油回収ドライバーアンケート優秀企業表彰

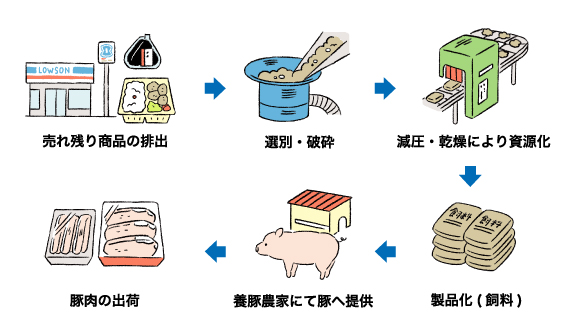

取り組み(3)再生利用 - 食品リサイクル

- 売れ残り食品の飼料化・肥料化リサイクル

-

2006年5月から開始した売れ残り食品のリサイクルは、2025年3月末時点で、グループ計2,318店舗で実施しています。販売許容時間を過ぎた弁当類は、飼料(豚やニワトリのエサ)や肥料にリサイクルされています。

ローソングループでは、食品リサイクル工場や収集運搬会社の選定、処理コスト面等の課題を解決しながら、持続可能なリサイクルの実施地区拡大に取り組んでいます。

新潟県長岡市では、売れ残り食品を発酵させて発生したバイオガス※を利用して発電事業を行っています。バイオガス:生ごみや生物の排泄物、作物の発酵により発生するガスで、燃料として利用できます。

- 売れ残り食品のリサイクル実施エリア

-

2007年 東京都・横浜市・川崎市・青森市 2008年 名古屋市・京都市・津市・加賀市 2009年 埼玉県・神奈川県(全域)・三重県(全域) 2010年 高松市・前橋市 2011年 香川県(全域)・愛知県(一部エリアを除く)・福井市 2012年 千葉県(一部エリア除く)・那覇市・仙台市 2013年 長岡市・鹿児島市・熊本県(拡大) 2014年 福岡市・松山市 2015年 京都市(拡大)・滋賀県 2016年 大分市・長崎市 2025年 秋田市

- 食品リサイクルの事例

-

福岡市では、売れ残り食品の飼料化リサイクルを2014年10月から実施しています。店舗から排出される売れ残り食品は、株式会社環境エイジェンシーの食品リサイクル工場に運搬され、破砕後、減圧・乾燥により飼料製品に加工、養豚農家や飼料メーカーへ出荷されます。